Influencia

Cuando desperté esta mañana sentía la cabeza abombada, como si toda la noche hubiera estado asfixiándome. Había dormido sobre mis espaldas, lo que siempre me produce una obstrucción de las narices. Pero además me dolía la joroba que sentía en el espinazo y que estaba seguro de no tener. Sin embargo, de algún modo extraño me parecía que el cuerpo se balanceaba sobre esa protuberancia dura, como caparazón de tortuga. Intenté levantarme, pero no pude. Al hacerlo la ropa de cama resbaló sobre mi vientre, que estaba extrañamente redondeado, como si fuera el sector de una esfera cortada por un paralelo. Quise intentarlo de nuevo. Para impulsarme levanté las piernas y los brazos y con horror vi que estaban extraordinariamente delgados, en especial en proporción al cuerpo. Con angustia me impulsé hacia el frente. Alcancé a ver el cuadrito que había colgado en la pared, con la Venus de las pieles. Lo había fabricado con la tapa del libro, que había arrancado del ejemplar de la librería de usados de las galerías T frente al río N Sobre la cómoda estaba el reloj despertador que indicaba las siete y media. Me dije: ¡Diablos! La siete y media ya. Yo debería estar revisando las pruebas de las galeradas. Estaban amontonadas junto al reloj, algo desordenadas, después de la mirada que la noche anterior les había dado. Pensé que todo estaba mal y recordé el sueño absurdo de que había tenido: Agredía verbalmente al personal del banco que pretendía que otra vez me hiciera los exámenes que siempre me exigían para girar plata de mi cuenta: Es necesario que se haga su examen de orina y de sangre, insistían. Entonces pensé que lo mejor sería ponerme de costado y volver a dormir, de manera de reparar el problema con el banco y el aspecto que tenía ahora mi cuerpo, que de seguro sólo era producto de otro extraño sueño. Quise volverme de costado, sobre el lado derecho, como siempre hacía, pero la forma con que había amanecido mi cuerpo, como si fueran dos cáscaras curvas, unidas como una especie de relicario, no me lo permitían, ya que tan pronto me ponía de costado, me desequilibraba y volvía a caer de espaldas. Al fin me di por vencido pero tardé mucho en dormirme otra vez.

Cuando desperté esta mañana sentía la cabeza abombada, como si toda la noche hubiera estado asfixiándome. Había dormido sobre mis espaldas, lo que siempre me produce una obstrucción de las narices. Pero además me dolía la joroba que sentía en el espinazo y que estaba seguro de no tener. Sin embargo, de algún modo extraño me parecía que el cuerpo se balanceaba sobre esa protuberancia dura, como caparazón de tortuga. Intenté levantarme, pero no pude. Al hacerlo la ropa de cama resbaló sobre mi vientre, que estaba extrañamente redondeado, como si fuera el sector de una esfera cortada por un paralelo. Quise intentarlo de nuevo. Para impulsarme levanté las piernas y los brazos y con horror vi que estaban extraordinariamente delgados, en especial en proporción al cuerpo. Con angustia me impulsé hacia el frente. Alcancé a ver el cuadrito que había colgado en la pared, con la Venus de las pieles. Lo había fabricado con la tapa del libro, que había arrancado del ejemplar de la librería de usados de las galerías T frente al río N Sobre la cómoda estaba el reloj despertador que indicaba las siete y media. Me dije: ¡Diablos! La siete y media ya. Yo debería estar revisando las pruebas de las galeradas. Estaban amontonadas junto al reloj, algo desordenadas, después de la mirada que la noche anterior les había dado. Pensé que todo estaba mal y recordé el sueño absurdo de que había tenido: Agredía verbalmente al personal del banco que pretendía que otra vez me hiciera los exámenes que siempre me exigían para girar plata de mi cuenta: Es necesario que se haga su examen de orina y de sangre, insistían. Entonces pensé que lo mejor sería ponerme de costado y volver a dormir, de manera de reparar el problema con el banco y el aspecto que tenía ahora mi cuerpo, que de seguro sólo era producto de otro extraño sueño. Quise volverme de costado, sobre el lado derecho, como siempre hacía, pero la forma con que había amanecido mi cuerpo, como si fueran dos cáscaras curvas, unidas como una especie de relicario, no me lo permitían, ya que tan pronto me ponía de costado, me desequilibraba y volvía a caer de espaldas. Al fin me di por vencido pero tardé mucho en dormirme otra vez.

A eso de la una de la tarde volví a despertar cuando mi padre golpeó violentamente la puerta del dormitorio y dijo: ¿Acaso no trabajas hoy?. Pensé que era injusto, porque yo era el único que trabajaba, mientras mi padre se quedaba en casa holgazaneando frente al televisor, lo mismo que mi madre y mi hermana. Ellas al menos ordenaban lo que mi padre desordenaba. ¡En seguida!, dije. Dígale a mamá que mande a Duny con mi desayuno. No podrán, contestó. Están atendiendo a los dos policías que han venido a detenerte. Hasta entonces no había recordado lo que había hecho la tarde anterior.

Mi dormitorio era en extremo pequeño. El más chico e incómodo de la casa. Ni siquiera cabía ahí una cama, de manera que había acomodado un diván que hacía las veces de lecho. Al frente tenía un mueble desvencijado entre cómoda y mesa de trabajo y una silla coja de madera, en la que solía sentarme a trabajar en las correcciones de los cajistas. Al lado opuesto del diván había colgado, como único adorno, a un costado de la mesa, la Venus de Sacher-Masoch y junto al cuadro estaba el ventanuco que daba al patio de luz. No contesté nada a mi padre. De manera sigilosa, abrí la pequeña ventana y me salí por ella. Al pasar me raspé el costado, del cual sangró un líquido verdoso. Adolorido bajé corriendo por el muro hasta el techo de la construcción vecina y por ahí me deslicé veloz tres pisos por la pared hasta la calle sin que nadie me viera. Tenía vergüenza que me vieran en este estado.

¡Llovía!.

A pesar de la lluvia de comienzos de julio, que presagiaba mi cumpleaños, hacía calor. Me deslicé por la callejuela Sarmiento hasta llegar al puente de Kennedy. Me sentía afiebrado y ridículo, por lo que no quería encontrarme con nadie. Al llegar al puente, me recosté sobre el vientre en una banqueta a mirar el agua sucia que se iba por debajo de la estructura. Recién entonces comencé a divagar sobre las razones que podría tener la policía para ir a arrestarme. Yo todavía no había hecho nada. Sólo era un plan con el que jugaba cuando me sentía agobiado por las deudas y en mi casa mi madre me exigía plata para comprar las cosas del mercado. ¿Sería posible que alguien me haya descubierto y me buscaran para prevenir?, ¡O de algún modo alguien me había calumniado!.

La fiebre no me dejaba pensar con claridad. Las elucubraciones me llevaron por los sucesos de los últimos días. Había encontrado hacía unas semanas a R en la calle. Habíamos sido compañeros de universidad, pero yo, por falta de dinero para cubrir los créditos había tenido que dejarla. Lo había lamentado. R era un parrandero y siempre me copiaba en los exámenes y yo lo ponía en los trabajos, como si los hubiéramos hecho juntos, porque era casi mi único amigo. Ayer lo había vuelto a ver, ahora lo recordé, había ido a terminar el negocio, pero la mujer no estaba. Lo encontré en el portal del edificio y me había avergonzado mi aspecto pobre. Aunque él no era de una familia de recursos, siempre lograba de algún modo ganarse algunos kopecs, y se vestía bien de manera que evité el encuentro. Creo que R me vio, pero no quiso avergonzarme y siguió su camino sin saludarme. No sé por qué divagando sobre estos encuentros llegué a la conclusión que él habría descubierto mi plan y tal vez me hubiera denunciado. Sí. Era posible. En mis juegos, evaluando lo real del negocio, así lo llamaba desde hacía un tiempo; había ido por el barrio de la vieja, que quedaba a unos setecientos pasos de mi propia casa (los había contado infinidad de veces) y en esa ocasión, unas dos o tres semanas atrás, lo había encontrado, justo al salir del edificio de la usurera, de modo inesperado. Me había dicho: ¡Vaya Rody! ¿Ahora vives aquí?. No, le respondí avergonzado y quizás en esa actitud el vio algo sospechoso y había decidido denunciarme. No, aquí estoy dando unas lecciones particulares a alguien, expliqué. ¿De la universidad?, me preguntó. Le respondí con alguna evasiva y seguí apresurado, mi camino. Creo que entonces sospechó algo. No debí evadirlo.

Tal vez haya sido la fiebre, o esta sensación extraña de este cuerpo nuevo, con el que había despertado que me convenció de ir a verlo a su casa para averiguar, de una buena vez, si R me había traicionado. Además él vivía junto al edificio de la policía y al palacio de los tribunales, frente a la plaza de la catedral. De ese modo podría aprovechar de averiguar en la policía y en los tribunales, si había, efectivamente, una acusación en mi contra. Todavía me dolía el raspón que me había hecho al salir por la ventana, sobre el cual se había formado una especie de costra semitranslúcida que me tiraba al caminar y me obligaba a renquear.

En la policía me confirmaron que habían enviado a dos agentes a hacer un arresto a casa de los Kafard, pero no podían darme razón ninguna del motivo: Eso sólo pertenece al tribunal, dijeron. Había perdido buena parte de la tarde en este trámite, de manera que cuando entré al palacio de tribunales ya casi no quedaba nadie y a esta hora sólo se tramita a los remisos que tienen procesos especiales. Pedí el expediente de mi caso. La funcionaria, una mujer vestida con una blusa de gran escote, que dejaba ver la redondez de los senos, apenas ocultos por una boa de color estridente y agresivo, me pidió los datos y números del proceso. Sólo le pude dar mi nombre. Sacó las manos de un manguito de piel falsa, a juego con la boa, y las levantó de modo que un sin fin de pulseras resbalaron, tintineando hacia los codos, sobre las mangas de la blusa. Luego comenzó a pasar hojas de los legajos que tenía en frente. Al fin dijo: En la oficina cuatrocientos tres pida el cuaderno cero trescientos siete, diez y ocho ochenta y tres. ¿Y esa oficina donde queda? Pregunté. Tercera buhardilla del cuarto piso, respondió seca y se ocupó del siguiente caso. ¡Otro! Dijo. Quise preguntar por dónde llegar a las buhardillas, pero sólo repitió, casi gritando: ¡Otro!.

Se fue buena parte del resto de la tarde buscando como llegar a las buhardillas que se hallaban en la cuarta planta del edificio de los tribunales. Subí y bajé escaleras, traspasé puertas y en todas partes había mocosos jugando, mujeres sudadas cocinando y persiguiendo a los niños intentando disciplinarlos. A una de ellas, que me miraba con tristeza le pregunté sobre lo que ahí sucedía y cómo llegar a las buhardillas. Dijo llamarse Sonia y que sólo estaba ahí para mí. Soy la esposa del ujier ¿sabe?, me aseguró. Después, siempre manifestando una tristeza infinita, me sedujo y luego que nos relacionamos con frenesí, aunque me dolía el costado herido, me tomó de la mano y me llevó a una sala del tribunal que estaba en sesión. ¿Es usted el acusado?, me interrogó el juez instructor que tenía en la cabeza una peluca blanca muy sucia y rizada, de la que escapaban greñas deshilachadas. Alguien, desde detrás de su silla se inclinaba sobre su oído y le murmuraba algo en todo momento. Respondí que yo sólo había sido víctima de un atropello procesal y que tenía una orden de arresto aún no cumplida, por tanto dificulto, usía, que pueda incoarse una causa o celebrarse una audiencia de imputación de cargos contra mí. ¿Es usted abogado? me preguntó y antes que respondiera, suponiendo, como era de rigor en los procedimientos judiciales, que ya sabía la respuesta, dijo: Pues sepa usted que muchísimo antes de celebrar audiencia ninguna, un caso ya tiene un grueso expediente de antecedentes, todos condenatorios. Sepa que nunca conocí un caso de un culpable que aceptara su culpa de buen grado en su primera declaración en el tribunal y que después no terminara siendo culpable, tal como se había decidido desde un principio. Junto con decir esto, levantó un legajo cosido de cuadernos Navegante, de composición, muy ajado por el uso y reúso, que se veía escrito con letras de caligrafía casi rococó. El juez instructor subrayó su discurso señalando la tapa del primer cuaderno Navegante del tomo en que se distinguía, debajo de los códigos del procedimiento, escritos en gruesos caracteres negros, la carabela típica de esa marca de cuadernos. El tribunal estaba repleto de niños sucios y mal vestidos, todos con su peluquita blanca de rigor y el moño atado con una cinta negra, que festejaban cada intervención del juez instructor con vítores y gritos más parecidos a los festejos de una tribuna de un estadio deportivo, o de un parlamento legislativo, que a lo esperable del murmullo casi sacrosanto esperable en un tribunal. Creí entender que estaba perdido de antemano y dije que la ley no es la Justicia y que ningún juicio sujeto a la ley podía pretender la Justicia sino sólo buscar algún culpable. El personaje detrás del juez se volvió a inclinar sobre su oído y murmuró algo que hizo que éste se diera vuelta a mirarlo. El asesor asintió con la cabeza, entonces el juez con solemnidad me dijo: Los tribunales atraen la culpa y la culpa siempre encuentra su tribunal. Después de esta sentencia levantó la sesión y dio un plazo de un año para investigar.

Sonia que estaba detrás mío, me tiró de la manga y me sacó de ahí. Dijo con inconmensurable tristeza: Si es así, sin duda ninguna, al final encontrarás la buhardilla cuatrocientos tres y me señaló la escalera. En efecto, siguiendo esa ruta llegué al piso más alto de los tribunales. Era una especie de pajarera, con las vigas y estructuras de madera al descubierto, tras las cuales se veía el techo de calamina y las rejas de zinc cubiertas de adobe. Apoyadas en las paredes había infinidad de anaqueles rústicos de palo, en los que se amontonaban los expedientes. Cada tanto espacio había, clavado en la viga vertical un cartel manuscrito con gruesas letras negras que señalaba el número de la buhardilla. No obstante lo que se pudiera pensar, éstas no estaban ubicadas por orden, de manera que por ejemplo, a la cuatrocientos doce podía seguir la cuatrocientos setenta y nueve y a esta la cuatrocientos dos. En cada buhardilla había un funcionario custodio de archivo. A varios custodios les pregunté donde estaba la cuatrocientos tres, pero nadie parecía saberlo e incluso en ocasiones un custodio ni siquiera sabía el número de su vecina: Es que cambian constantemente de lugar, dependiendo del tráfico de los expedientes, de su cantidad y tamaño, me confidenció un actuario. Al fin, junto a la pared que colindaba con el edificio vecino, en un rincón, encontré la buhardilla cuatrocientos tres. Pregunté por mi expediente, pero el funcionario se limitó a negar con la cabeza. Le repetí los números, uno a uno: Cero dos cero siete uno ocho ocho tres. Respondió indiferente: Está en el tribunal. Lo tiene el juez de instrucción. Hoy fue la audiencia de formalización del acusado. Venga mañana a esta misma hora. Quise insistir, pero fue inútil. Abrió una puerta que había en la pared colindante con el edificio vecino y dijo: Por aquí puede salir más rápido.

Al otro lado de la puerta había un camastro desordenado que cerraba el paso, de modo tal que debí pasar por sobre él para entrar a una habitación casi monacal, que me recordó a la mía propia pero en esta había libros sobre la mesa de trabajo, muchos y diversos libros, ordenados en escrupuloso desorden, por autor o por temas: De misterio, policial, de amor, vanguardia, eróticos, de riqueza y abundancia, o de pobreza y esfuerzo, vidas de santos y de héroes, de aventuras, de policías y ladrones, de crímenes políticos, de crímenes de amor, de crímenes inútiles, de espionaje internacional, de espionaje industrial y de espionaje político, de fantasías, de príncipes y princesas, de amor no correspondido, de desastres, de guerra y paz, de mujeres arribistas, de médicos de aldea, de ovejas y caimanes, de la luz en agosto, de agonías verdaderas, de odiseas, de amistades, de búsqueda de tesoros, de místicas y griales, de caballería antigua y nueva y más o por géneros, ya sea narrativo, lírico, de época, históricos, filosóficos, ensayos, teatro, mesmerismos, psicología crítica, grandes calumnias, mundos mágicos, ficción científica y otros muchos. Como la mesa estaba llena, también había libros por montones en el suelo, que sólo dejaban pequeños senderos para pasar de la mesa a la cama, de esta a la puerta, de la puerta a la ventanuca por la que entraba la neblina que había dejado la lluvia de julio, de la mesa a la ventana, de la cama a la ventanita y de la mesa a la puerta.

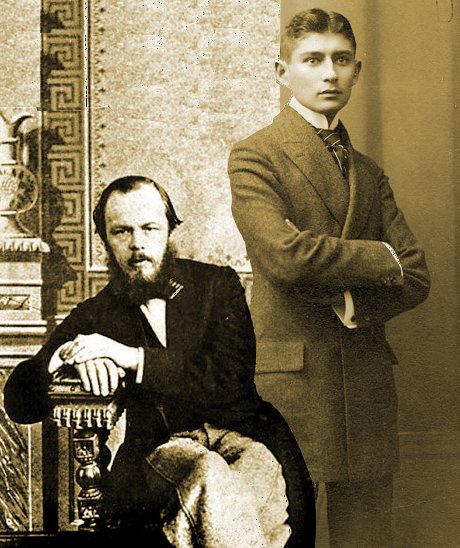

Pasé sobre la cama y seguí el caminito a la puerta, flanqueado por el Fausto de Goethe, El doctor Fausto de Mann, El Doctor Fausto de Marlowe, El Mercader de Venecia de Schakespeare, el Quijote de Cervantes y el de Avellaneda, El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, Ana Karenina de Tolstoi, Eugenia Grandet de Balzac, Madame Bovary de Flaubert, Orgullo y prejuicio de Jane Austen, LA señora Dalloway, Fin de viaje, Entre actos y otros más de Virginia Woolf y algunos que me fueron desconocidos. Abrí la puerta y me encontré en la sala de estar del departamento de R. Había ahí un grupo de unas quince personas que rodeaban, a modo de comparsa bulliciosa a otros dos que, sentados frente a frente, como pecador y confesor, discutían, buscando acuerdo, sobre la forma que debía tomar cierta obra literaria que planificaban. Junto a la entrada había dos sirvientes junto a dos grandes samovares, rodeados de botellas de refrescos y vodka, y fuentes y platos llenos de entremeses. Me acerqué y les pregunté por R. Uno de ellos me señaló detrás mío. Ahí estaba R, que se acercaba sonriendo. Me dije que todo esto era absurdo, porque yo no estaba vestido para asistir a un festejo tal, incluso la transformación que creía que me había afectado me haría ver de un aspecto espantoso; más aún que al escapar ni siquiera me había quitado la ropa de noche; pero a R parecía no importarle, de seguro porque siendo él un parrandero, podía comprender cualquier cosa. Me dijo: ¡Ven, acércate! Esta discusión te va a interesar, y tomando mi brazo me llevó donde aquellos dos invitados, uno flaquito de rostro aguzado y ademanes nerviosos, que a ratos pestañeaba muy rápido y luego hacía un movimiento del pescuezo, emitiendo un ruido gutural gk... gk... y el otro parecía un gran monje ortodoxo, o un staret de barbas largas y calvo, muy tieso, vestido con una levita oscura que le quedaba algo grande y de ademanes reposados. El monje (sé que no lo era), sostenía que había que explicitar el crimen, su culpable y el castigo,sin importar el procedimiento que condujera a aquel conocimiento. Cualquier otra cosa restará dignidad al criminal, cuestión que la culpa no puede, de modo ninguno, hacer. El flaquito, nervioso, insistía en que no. No debe interesar, ni siquiera, cual fue el crimen del que se acuse al culpable, como tampoco si este es, en realidad, o no, culpable; porque la culpa nace del sentir social e institucional. La opinión del flaquito me impresionó, porque al menos hasta ahora, me sentía encarnando esa situación. Quise levantar la voz y hablar, para expresar mi experiencia en el tribunal, pero no me salía la voz. Sólo oí que de mi boca salía un chillido o extraño silbido. Sacudí la cabeza y tosí, para despejar la garganta, pero fue inútil. Varios de los presentes me miraron con sospechas. R me pregunto si estaba enfermo. Te noto afiebrado, dijo; además estás muy congestionado. Me llevó al dormitorio de los libros y me hizo recostar sobre la cama. Desde ahí escuché la discusión del staret de barbas y el flaquito nervioso, hasta que me quedé dormido. Cuando desperté ya era de día, otra vez. Entre los senderos que hacían los libros estaban de pie, observándome, R, el flaquito y el staret. Este último decía: ¿Ves que el negocio de este hombre ha quebrantado su dignidad?. Sentí, al oír esas palabras, y en especial la forma en que ocupaba la palabra negocio en su argumento, una gran inquietud, no sólo porque parecía usarla en el mismo sentido que yo le daba cuando elucubraba sobre mi plan, sino porque parecía, según lo que habían discutido la noche anterior, referirse a mi culpa. No obstante nadie podía saber, excepto mis padres y Duny, mi hermana, que yo me encontraba arrestado. Si bien yo todavía no había consumado el acto de mi negocio, era sólo porque mi enfermedad me lo había impedido, de manera que de algún modo yo ya era culpable. De hecho ya tenía un grueso expediente en el tribunal. ¿Y por qué este hombre parecía saberlo?. ¿Sabría qué estaba planificando? ¿Cuál era mi negocio?. No es importante, dijo el flaco, hay, siempre, una escisión evidente entre la realidad y el acto. Cada hombre debe cumplir un rol determinado, que no puede eludir. Su misión será desempeñar ese rol del modo más digno que pueda. Para que exista un crimen deberá haber un criminal y alguien tendrá ese rol de modo inevitable y alguien será su víctima, aunque no lo desee. Otro habrá de delatarlo y así. Lo que importa es cómo cada uno es el mejor criminal, la mejor víctima de ese crimen o el mejor delator o el policía que lo descubre y el mejor juez de instrucción. Pero la culpa siempre alcanzará al culpable, ya sea que haya cometido el crimen o que sólo le sea imputado. Entonces la dignidad no existiría dijo el staret. Iba a agregar algo más, pero en ese momento se abrió la puerta del tribunal y entraron un hombre que traía un enorme cuchillo carnicero, seguido de Sonia que sollozaba sin consuelo. Entre los sollozos decía: ¡Déjemelo a mi! Yo lo voy a redimir... se lo aseguro... ¡Por favor!. Pero el hombre del cuchillo la apartó de modo brusco, de manera que fue a caer sobre una montón de libros de Kafka y Dostoievski y dijo: He venido a hacer justicia. ¡Nadie comprenda jamás qué es justicia!. Lo vi levantar la mano con el cuchillo sobre mi pecho y dejarla caer con fuerza de manera que me atravesó el esternón. Luego revolvió la hoja en mi corazón. Sólo alcancé a decir: ¡Como un animal...!. Sólo la vergüenza, sin dignidad alguna, me habría de sobrevivir.