|

El organillo

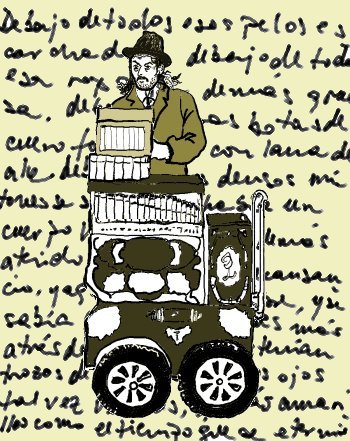

Celebraba su cumpleaños en su propia casa, rodeado de tantos amigos que había llegado a coleccionar a lo largo y ancho de su vida. Creía sentirse satisfecho esa noche, aunque no era feliz. El doctor Guzmán había ido acopiando, en los ya más de cincuenta años que cumplía, todo lo que un hombre decente necesita para ser admirado y apreciado, todo lo que requiere para considerarse exitoso y todo lo que debe dar a los suyos para que sean felices. Pero él mismo, no lo era. Es cierto que se sentía satisfecho, y así lo dijo, "pero no soy feliz" reconoció. Todos sus amigos, también su familia y su propia mujer se extrañaron. Ella dijo: "¿Acaso no he hecho todo para que lo seas?, ¿Acaso no te di siete hijos varones y cuatro mujeres, que concebí con sacrificio y parí con dolor, sólo auxiliada por ti mismo, para que, si ni tú habías conocido la intimidad de mi cuerpo, tampoco la conociera nadie más?". El doctor Guzmán reconoció que así era, que todo era verdad y más, pero aún así "no soy feliz". "¿Pero entonces, qué te falta para serlo?" le preguntó la jefe de enfermeras del hospital, no sin cierta ilusión, porque era, por aquel tiempo, su amante. Guzmán no lo pensó, no dudó, como muchos hubieran creído que haría, ni como muchos otros hubieran deseado que dudara; sólo contestó, llana y directamente: "Siempre quise tener un organillo y tocar en la Plaza de Armas". Había decidido no volver a escribir; no sólo debido al rechazo, sino, mucho más porque el día que me negaron los medios para hacerlo, al entrar a la cocina para prepararme el desayuno, el sol intenso que agobiaba detrás de la ventana, me recordó al monje loco que se paró una mañana frente aquél y lo emplazó diciendo: «¡Tú gran astro! ¡Qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas!»; entonces me dije "¿Y para que quieres escribir, ¡Tú, gran farsante!, si no tienes a nadie que te lea?". No obstante, alguien, en lo más profundo de mi pensamiento, sigue haciéndolo. Así fue que surgió la historia de Guzmán, que relaté, de viva voz, a mis hijos porque hablábamos del tema recurrente del tiempo y el destino que uno cree construir, pero que sin embargo nos lleva por sus propios caminos misteriosos. Hoy escribo la historia no por haber claudicado de mi decisión, porque, si Bartleby no lo hizo, yo también «preferiría no hacerlo», pero la historia del doctor Guzmán ya la había escrito y quien quiera leerla completa puede hacerlo en el capítulo "Anín Gunaparte" de mi novela "La revolución en Samarkanda". Me concentro aquí en aquella parte que produce los nudos del destino, virando, para siempre, la vida. Alguien, aquel día, de modo ciertamente festivo e irresponsable, le dijo al doctor: "¿Pero cuál es el problema?: ¡Cómprate un organillo... jajajá!" rio y todos rieron con él, pensando que el ridículo de la suposición, zanjaba el deseo, de algún modo pueril, de Guzmán. En fin, la conversación, la fiesta, derivó por diversos derroteros, como siempre lo hacen, dentro del ánimo de diversión y jolgorio, todas las fiestas sociales. Sólo el doctor Guzmán se quedó taciturno y pensativo. Al día siguiente se levantó desusadamente temprano y desayunó revisando de manera acuciosa los avisos económicos del diario. A las nueve y cuarenta y dos su rostro se iluminó. Recortó un trozo de diario con los dedos, después se vistió con apuro y salió sin apenas despedirse. Casi una hora más tarde, al fin dio con la dirección que señalaba el recorte de diario, escondida en un pasaje de un vetusto conventillo. "Vengo por lo del organillo" le dijo a la mujer muy gorda que le abrió la puerta, mientras ella lo examinaba con gesto de desprecio, que en todo caso disimulaba la sorpresa de ver a un hombre que juzgó rico, llamando a su puerta. La mujer se dio el tiempo de terminar de observarlo y juzgarlo, antes de girar a medias la cabeza, cubierta de un pelo muy negro, crespo y grueso, y gritar hacia adentro: "¡Eluterio... Teúscan!". Desde ahí una voz macerada en cerveza y aguardientes preguntó: "¿De qué sería?". "Endice que del organillo". Desde dentro se oyeron unos bufidos roncos, como si alguien intentara, con inmensas dificultades incorporarse: "Mmmm... Mmmfff ¡Aaah!". De repente se escucharon unas cuantas notas de viento que Guzmán reconoció. En su pensamiento las musitó: "Probablemente ya de mi te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando...". Luego, en el silencio, se oyó rodar en la madera del suelo rústico, algún artefacto pesado. La gorda murmuró algo, que el médico no comprendió, y desapareció en el pasillo tras el zaguán donde lo dejó esperando. Entonces apareció un hombre muy desvencijado y magro, que Guzmán había imaginado enorme y grueso, empujando un carrito de ruedas de goma, en el que había instalado un artefacto de madera barnizado, adornado con espejos en el entorno. Sobre éste había una jaula pequeña de madera y alambre, de unos veinte centímetros por lado, en cuyo interior ramoneaba, escasamente, una caturra de colores verde y celeste. De un costado de la máquina de palo asomaba una manivela de metal, que parecía el único brazo, raquítico, de un sunco. "Aquí lo tiene" dijo el hombrecito, con aspecto vencido, y señaló la manivela. Guzmán empujó la manivela y el aparato solto varias notas desordenadas. "No pueh" le dijo el organillero, "tiene que ser con ritmo. Siempre igual. Así:" y apoderándose de la perilla comenzó a girarla siempre igual, mientras el instrumento pareció llorar : "Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma...". "¡Bah!" dijo el médico, "creí que cantaba Probablemente ya...". El hombrecito lo miró con lástima y le explicó: "Trae cuatro canciones que se seleccionan así:" e hizo unas mariguanzas incomprensibles. "Además puede cambiar los rodillos y ahí tiene otras cuatro más cada vez y así". El médico hizo algunas pruebas, remeció el artefacto con ambas manos para chequear su solidez, lo miró como si un experto, al ojo, examinara a un pura sangre antes de jugar una apuesta y luego negoció un precio ajustado a su absoluta ignorancia y a la imagen de hombre sabido en los negocios que el organillero vio en él y se llevó el organillo, rebosante de alegría: "¡Ahora sí que sí!" se dijo mientras lo encaramaba a su auto de lujo. Algunas horas más tarde estaba en la Plaza de Armas, con una sonrisa llena de satisfacción y su delantal blanco de médico, junto al odeón, girando la manivela del organillo que ejecutaba "La vie en rose" a un ritmo todavía perturbado por la falta de pericia. Ese día, Guzmán, no volvió a su casa, tampoco al siguiente, ni en toda la semana. Algunos meses después, alguien lo vio en la esquina de Borgoño norte con Justo Estay en el pueblo de Petorca. Varios niños correteaban en torno al organillo y sus madres jóvenes se sacaban la suerte con la caturra, mientras Guzmán, con absoluto dominio del instrumento y una sonrisa casi seráfica, ejecutaba "Bésame mucho", girando la manivela. En Petorca se le pierde la pista durante meses. Sólo se sabe que se le vio bajar al río con una mujer que nadie identificó con certeza, aunque no faltaban los nombres propuestos. Luego, alguien lo vio enfilar el rumbo de Calle Larga. Meses más tarde, hacia junio, creyeron verlo en Socos tocando Luna de Abril y en octubre, cuando la familia había renunciado a encontrarlo y su mujer había ganado un juicio de divorcio y partición, quedándose con todos los bienes, llegaron noticias, nunca confirmadas, que habría sido visto interpretando el Abril en Portugal, en un caserío cercano a Chañaral, con una mujer rubia de cuero muy curtido y ojos extremadamente azules. Hubo quienes dijeron que la mujer era una danesa loca que se había enamorado del desierto y de los hombres que lo cruzaban, otros opinaban que era gitana, porque usaba largas faldas de seda y escotes amplios. También aseguraban que era ukraniana o en todo caso húngara. Aseveran que cuando Guzmán terminaba una pieza ella decía: "Uzhliotke passancavkala ze hetaya ptusskaia na dzvie kapieyki" y hacía una reverencia profunda, antes de soltar la pajarita caturra, que volaba y se posaba en la cabeza de cualquiera de los asistentes. Ella le tomaba entonces ambas manos y le leía la fortuna, que nadie comprendía, porque hablaba un idioma extraño. Guzmán sonreía y explicaba: "Así habla la fortuna, en una lengua misteriosa". Nadie los vio pasar por Chañaral, o Mejillones, tampoco por Tal Tal, pero un colega médico lo encontró un domingo de diciembre, bajo el kiosco de la retreta, en la Plaza Colón de Antofagasta. Tocaba una música de aires rusos que la mujer rubia bailaba sonriendo, con la caturra parada en el dorso de su mano izquierda. Había un pequeño tumulto que se había formado alrededor y que aplaudía cada baile, cada interpretación, y les lanzaba monedas y billetes sobre un pañuelo de seda, sujeto con cuatro piedras, que la mujer había instalado en el suelo. El colega dice que Guzmán se veía perfectamente mal afeitado, como si el corte de la barba fuera intencionalmente descuidado. Asegura que si no lo hubiera conocido, habría pensado que eran una pareja de turistas ricos y bohemios, de algún país de Europa del este. Recuerda que iba por la Plaza Colón, hacia el Paseo Arturo Prat cuando vio el tumulto bajo el kiosco de la retreta. La gente escuchaba embelesada un organillo que en ese momento comenzó a interpretar la Tocata y Fuga de Johan Sebastian Bach. Sorprendido se acercó a mirar. Un hombre corpulento, de ojos claros, pelo largo hasta los hombros, con un pañuelo de muchos colores amarrado al cráneo, cuyas puntas colgaban sobre la espalda y un sombrero de alas anchas y blandas sobre éste, una chaqueta de pana color almendras y unos pantalones verdes del mismo género, todo muy gastado, sonreía beatífico entre unos bigotes espesos y una barba corta y descuidada, girando el molinito del organillo, que de manera absurda e inesperada soltaba armónico, las notas de la pieza clásica. A pesar de lo rústico, el organillero tenía algo distinguido, y al observar sus manos, curtidas por la vida trashumante, sintió que maniobraba la manivela con la delicadeza y precisión de un cirujano; entonces lo reconoció: "¡Pero si es Guzmán!" se dijo y pensó: "¿Qué organillero podía tocar a Bach si no era el aventurero desaparcido, el doctor Guzmán?", de él ya se había tejido leyendas épicas e infinidad de cuentos falsos, como que estaba en el Tíbet aprendiendo técnicas místicas de sanación, o que había escapado con una princesa austrohúngara de nombre Carlota Eels, o que había huido con los gitanos de la tribu de Éspiro Montana y también que era organillero y vivía pobremente en un conventillo hacia el lado de El Salto y que ganaría unos pocos pesos tocando el organillo en funerales y quintas de recreo. Así mismo, se decía que esta historia sólo es una leyenda y no contiene más que mentiras y ficción pobre. El médico esperó que Guzmán terminara su concierto y se acercó a saludarlo. Los abrazó a ambos, al propio Guzmán y a la "Gringa", como éste presentó a la mujer que lo acompañaba, que le dijo algo como "rady sustrecca z vami, muzhcñyny pryhozñyja vocñy" antes de besarle ambas mejillas y sonreírle en una profunda reverencia. Después de ponderar que Guzmán, a pesar de su aspecto rústico, parecía un aristócrata húngaro, que cansado de su nobleza, intentaba ocultar en su indumentaria gastada y excéntrica su condición de oligarca, decidió que podía invitarlo a almorzar al Club de la Unión, a unos pasos de ahí. Durante el almuerzo Guzmán le explicó que la Gringa era, posiblemente, bielorusa, porque le había dicho "yia z Kazluschina" y entonces la había bautizado como Carlota Eess. La gringa sonrió y señalándose con el índice sobre el pecho dijo: "¡Da! yia Karlota Ssiz". "La encontré en el camino de Calle Larga, yendo a ningún lado. Le pregunté si era gitana y respondió que no. Ese día no nos entendimos para nada, pero nos comprendimos. Yo le toqué y canté: «¿Adonde vas golondrina aventurera que buscando quién te quiera, sabe Dios a dónde irás?» y ella bailó para mi. Luego bajamos al río y entre juncos y peñas húmedas nos entendimos, quizás para siempre". El doctor le preguntó "¿Por qué dejaste la medicina?" y le aseguró que "eras el alumno más brillante de la generación y habías logrado destacarte como el mejor cirujano. Nadie comprende por qué lo hiciste". Guzmán le respondió que para explicarlo sería necesario contarle su vida entera, pero que "siendo muy niño, mi hermana E se había comprado, con su primer sueldo, una flauta dulce, que al fin, para mi fue agraz. Ella llevaba la música en los genes y de inmediato dominó la flauta como una virtuosa, pero ese instrumento era apenas un juguete de modo que hubo de comprarse una de mejor calidad. El juguete me lo regaló a mi, que también sentía correr la música por la sangre y excitar todos los nervios de mi cuerpo; sin embargo, yo no era un virtuoso y mi ejecución era torpe, mi aprendizaje lento y mi música dudosa. Fue así que mi madre, agobiada de mi arte precario, prefirió cambiarme aquella flauta por un estetoscopio y un manómetro de juguete, para que jugara a los médicos. ´´Tienes manos de doctor`` me dijo, para convencerme. Ese suceso me descubrió una vocación y una pasión que jamás habría sospechado, aunque sepultó otra que, creo que era mi destino indefectible". "Nunca más pensé en la música. Siempre creí, amargamente, no haber nacido para ese amor infantil y nunca, siquiera, entonaba canciones, temeroso de ser desafinado. Recuerdo que el día que me casé supe que mi madre había guardado aquella flauta que creí que habría vendido. Antes de ir a la iglesia, ella la buscó al fondo del armario más alto, la sacó y me la entregó, con su magnífico estuche duro forrado de felpa roja. ´´Tal vez sea mejor que la tengas tú`` me dijo. Cuando ya nos habíamos establecido, cuando ya había nacido mi primogénito, cuando mi mujer ya no tenía, casi, tiempo para mí, busque mi flauta dulce y agraz, y comencé a tocarla. Así como sufría al no poder domeñarla, gozaba cada intento y cada acierto. Entonces Be, mi mujer, me dijo: ´´Despiertas al niño: ¿No crees que sería mejor que guardara ese pito hasta que esté más grande?`` pero yo sabía que significaba: ´´¡Ya no la soporto!``, de manera que Be guardó mi flauta en lo más alto y profundo del más profundo y alto de los armarios de nuestra casa y yo olvidé, por segunda vez, y creí que para siempre, mi destino verdadero: La música". Se quedó un largo rato en silencio, bebiendo su trago fuerte y dulce, de bajativo y fumando el Partagás Lusitania que su colega médico le ofreciera. Parecía repasar todos esos años de traición a su destino, lleno de melancolía. Por fin meneó la cabeza suavemente de un lado a otro y pareció despertar de un sueño. Dijo: "Siempre soñé tener un organillo y tocar en todas las Plazas de Armas de todas las ciudades del mundo. Aquel día de mi cumpleaños comprendí que ya no podía esperar cuando el doctor S, por reírse, me dijo: ´´¿Pero cuál es el problema?: ¡Cómprate un organillo!`` y todos rieron y festejaron su ingenio. Algún día, por alguna razón, el impulso, que quizás se llame «Destino», nos empuja hacia el riel que ha de conducir nuestra vida; entonces me compré aquel organillo y no he dejado de tocarlo y de perforar rollos y rollos con canciones y composiciones de los grandes maestros: ¡Y he sido feliz!". Guzmán siguió tocando su organillo viajando siempre rumbo al norte, por todas las Plazas de Armas del continente, hasta Nuevo Laredo en la frontera de México. Ahí Carlota Eess lo abandonó por un arzobispo italiano y porque odiaba el idioma inglés. En un castellano precario le dijo: "¡Inglés es mal! prefiera apriende italiano". El músico continuó hacia el norte siguiendo los caminos de la costa este, pero ya lleno de añoranzas y tristeza, su música se hizo extraña y sólo ejecutaba obras personales e incomprensibles que expresaban su derrota, hasta que en Georgetown, Carolina del Sur, al fin se dio cuenta que ya no podía hacer nada nuevo, o al menos mejor que lo que había hecho hasta ahora y cambió su organillo y sus rollos de música por whisky barato y prostitutas, en las que, completamente borracho, creía ver a la gringa. Después continuó al norte hasta llegar al golfo de San Lorenzo donde una mujer vestida de odalisca le encargó entregar un ramito de violetas a un marino que navegaba los ríos y Grandes Lagos hacia el poniente, con una pierna y un ojo de palo. Guzmán se excusó y dijo: "Yo sólo voy al norte", pero la odalisca le respondió: "Tal vez ya sea hora de enmendar el rumbo". Yo conocí al doctor Guzmán el día que entregó, ya mustio, ese ramito de Violetas en el sur helado de Canadá. También vi, cómo, como cada uno de nosotros, continuaba inapelable el rumbo de su propio destino.

Kepa Uriberri |